2009年06月21日

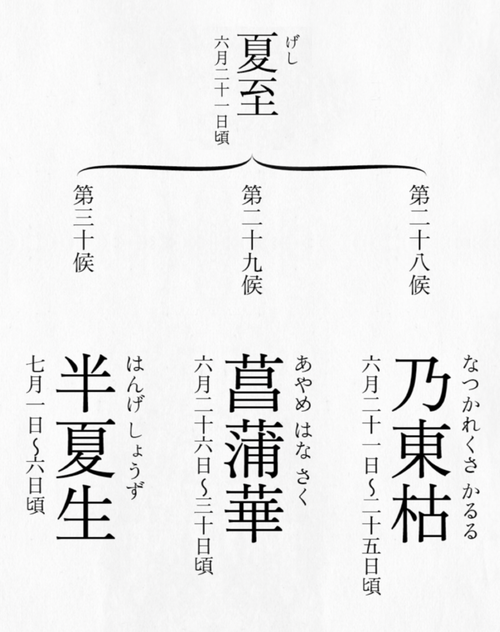

二十四節気・七十二候

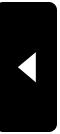

二十四節気(にじゅうしせっき)は半月毎の季節の変化を示していますが、これをさらに約5日おきに分けて、気象の動きや動植物の変化を知らせるのが 七十二候(しちじゅうにこう)です。二十四節気と同じく古代中国で作られました。二十四節気が古代のものがそのまま使われているのに対し、七十二候は何度も変更されてきました。日本でも、江戸時代に入って日本の気候風土に合うように改定され、「本朝七十二候」が作られました。現在、主に使われているのは、明治時代に改訂された「略本暦」のものです。

七十二候の名称は、気候の変化や動植物の様子が短い文で表されています。私たちの暮らしでは目にする機会の少ない事象もありますが、おおかたは その時期の「兆し」を伝え、繊細な季節のうつろいを感じさせてくれます。

ちなみに「気候」ということばは、この「節気」と「候」からできています。

夏至 げし

冬至(とうじ)とは逆に、一年でいちばん昼が長く、夜が短くなる時期。梅雨の盛りでもありますので、気温の面ではまだ真夏という感じはしませんが、日照時間はこれから冬に向かって少しづつ少しずつ短くなっていくんですって

二十四節気には、それぞれ3つの「候」があります。夏至の最初の「候」は↓

第28候 なつかれくさ かるる

乃東(だいとう)または 夏枯草(かこそう)の異名を持つ植物「靭草 うつぼぐさ」は、毎年冬至の頃(12月)に芽を出し、夏至の頃に枯れます。これから真夏にかけて、野山ではいっそう木々の緑が深まり、色鮮やかな夏の花もこれから開花しようという時期なのに、ひっそりと枯れていくめずらしい花に心を寄せた、古人の自然へのまなざしを感じさせる言葉です。転じて、またいつでも戻ってブログを発信していただきたい…そんな想いが重なります

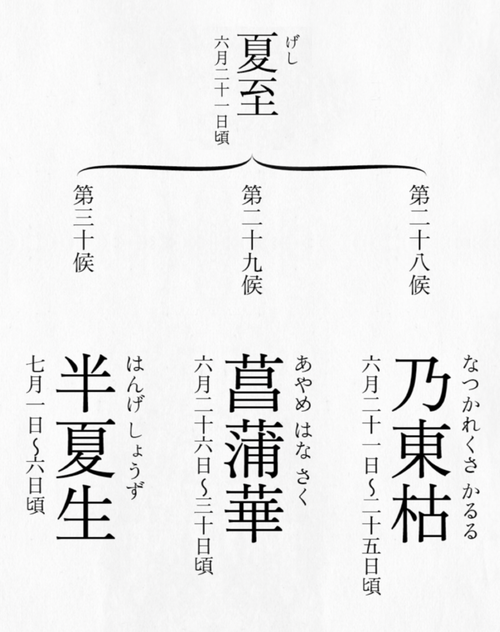

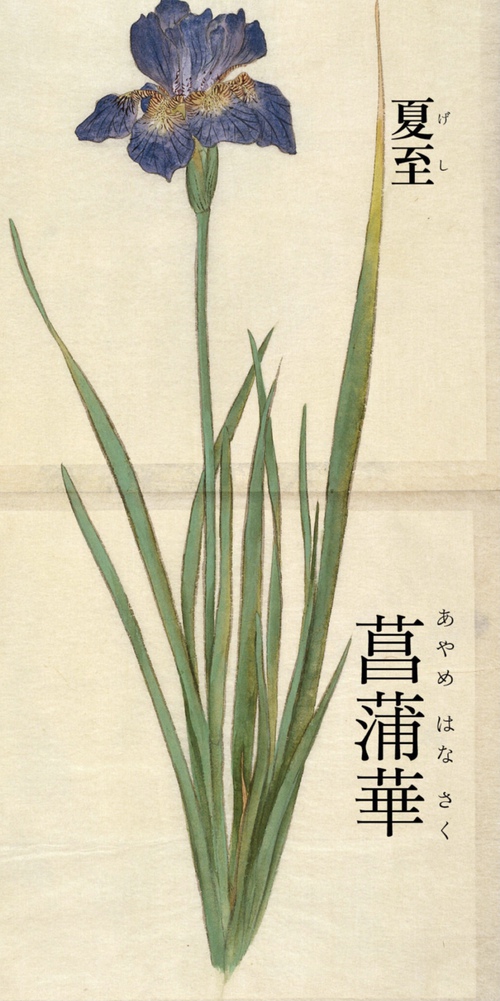

第29候 あやめ はなさく

水辺に「花菖蒲 はなしょうぶ」が美しく咲く頃です。平安文学などにアヤメと書かれたのは、端午の節句の菖蒲湯にその葉を使うサトイモ科のショウブのことでした。

やがて、アヤメといえば今のアヤメ科のアヤメをさすようになり、江戸時代に園芸品種として花菖蒲も登場しました。

アヤメと同属の燕子花(かきつばた)とは、

「いずれ あやめか 燕子花」という言葉どおり、非常に見分けがつきにくいです。

菖蒲湯 とは、植物の菖蒲(しょうぶ)を入れて沸かすお風呂のことです。冬至(12月22日頃)にゆずの実を入れて沸かす「ゆず湯」と並ぶ「薬湯」です。菖蒲湯に入るのは5月5日、いわゆる「端午の節句」に入ります。ゆず湯は冬至に入るので、菖蒲湯は夏至げし(6月21日頃)に入るもの、と勘違いされている方もいるようですが、これは間違いです。

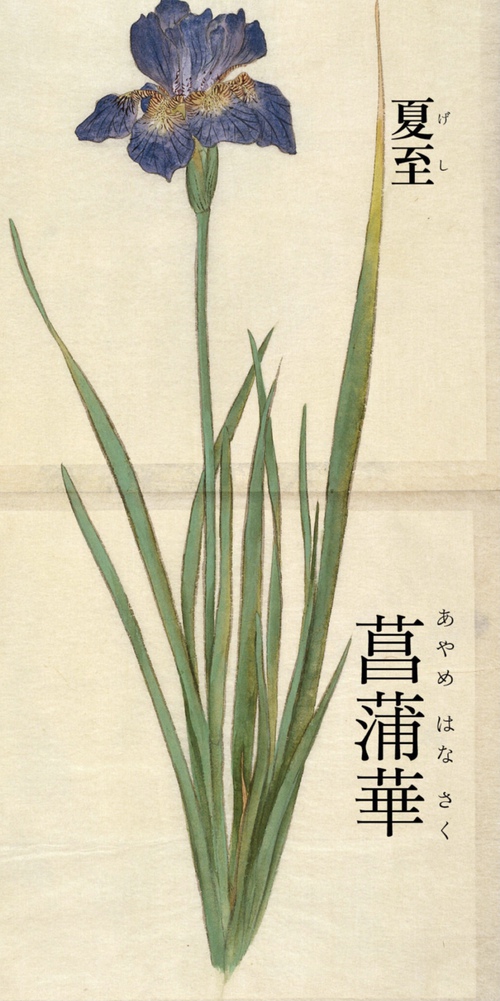

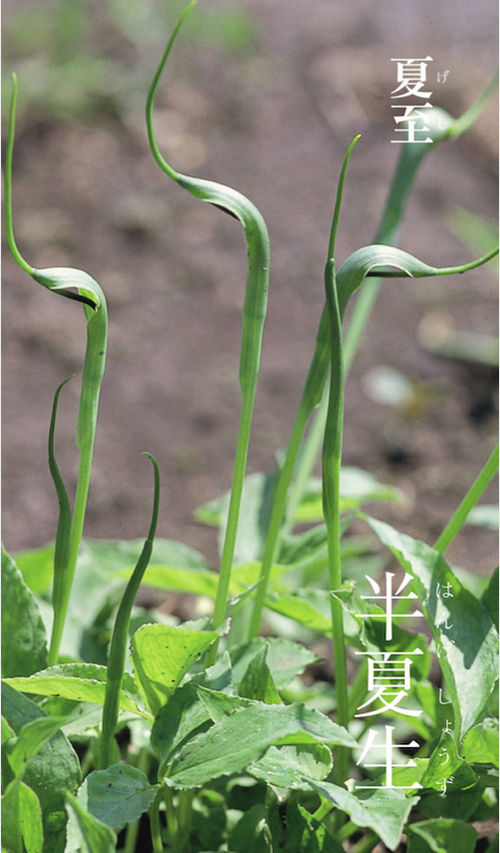

第30候 はんげ しょうず

夏至から数えて11日目を半夏生といい、語源は烏柄杓からすびしゃく(半夏)が咲く頃だからとも、半夏生の名をもつ草の葉が白く染まる頃だからともいわれます。農作業の大事な節目で、かつて田植えは半夏生までに済ませるものでした。酒肉を禁じ野菜を摂らないなど、物忌みも多かったようです。この頃降る雨を「半夏雨」といい、大雨になるとされています。 熱海市での土砂災害で命をなくされた方ご冥福をお祈り申し上げます

熱海市での土砂災害で命をなくされた方ご冥福をお祈り申し上げます

「相手をリスペクトする」

「相手をリスペクトする」

二十四節気・七十二候

七十二候の名称は、気候の変化や動植物の様子が短い文で表されています。私たちの暮らしでは目にする機会の少ない事象もありますが、おおかたは その時期の「兆し」を伝え、繊細な季節のうつろいを感じさせてくれます。

ちなみに「気候」ということばは、この「節気」と「候」からできています。

夏至 げし

冬至(とうじ)とは逆に、一年でいちばん昼が長く、夜が短くなる時期。梅雨の盛りでもありますので、気温の面ではまだ真夏という感じはしませんが、日照時間はこれから冬に向かって少しづつ少しずつ短くなっていくんですって

二十四節気には、それぞれ3つの「候」があります。夏至の最初の「候」は↓

第28候 なつかれくさ かるる

乃東(だいとう)または 夏枯草(かこそう)の異名を持つ植物「靭草 うつぼぐさ」は、毎年冬至の頃(12月)に芽を出し、夏至の頃に枯れます。これから真夏にかけて、野山ではいっそう木々の緑が深まり、色鮮やかな夏の花もこれから開花しようという時期なのに、ひっそりと枯れていくめずらしい花に心を寄せた、古人の自然へのまなざしを感じさせる言葉です。転じて、またいつでも戻ってブログを発信していただきたい…そんな想いが重なります

第29候 あやめ はなさく

水辺に「花菖蒲 はなしょうぶ」が美しく咲く頃です。平安文学などにアヤメと書かれたのは、端午の節句の菖蒲湯にその葉を使うサトイモ科のショウブのことでした。

やがて、アヤメといえば今のアヤメ科のアヤメをさすようになり、江戸時代に園芸品種として花菖蒲も登場しました。

アヤメと同属の燕子花(かきつばた)とは、

「いずれ あやめか 燕子花」という言葉どおり、非常に見分けがつきにくいです。

菖蒲湯 とは、植物の菖蒲(しょうぶ)を入れて沸かすお風呂のことです。冬至(12月22日頃)にゆずの実を入れて沸かす「ゆず湯」と並ぶ「薬湯」です。菖蒲湯に入るのは5月5日、いわゆる「端午の節句」に入ります。ゆず湯は冬至に入るので、菖蒲湯は夏至げし(6月21日頃)に入るもの、と勘違いされている方もいるようですが、これは間違いです。

第30候 はんげ しょうず

夏至から数えて11日目を半夏生といい、語源は烏柄杓からすびしゃく(半夏)が咲く頃だからとも、半夏生の名をもつ草の葉が白く染まる頃だからともいわれます。農作業の大事な節目で、かつて田植えは半夏生までに済ませるものでした。酒肉を禁じ野菜を摂らないなど、物忌みも多かったようです。この頃降る雨を「半夏雨」といい、大雨になるとされています。

熱海市での土砂災害で命をなくされた方ご冥福をお祈り申し上げます

熱海市での土砂災害で命をなくされた方ご冥福をお祈り申し上げます

「相手をリスペクトする」

「相手をリスペクトする」二十四節気・七十二候

Posted by 剣道部 at 00:00│Comments(0)

│歳時記

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。